この記事は、ロドニー・ブルックス氏が自身のブログで発表した記事、[FoR&AI] The Origins of “Artificial Intelligence” – Rodney Brooks の翻訳です。

「人工知能」の起源

過去はプロローグである[原注1]。

私はこの言葉に2通りの意味を込めている。シェイクスピアが戯曲テンペストでアントニオに言わせたこの台詞に対する、2通りの解釈と同じである。

1つの解釈は、過去が今後進んでいく帰結をあらかじめ定めているというものだ。つまり、人工知能の研究でも、現在の場所にどうやって辿り着いたかが次に進む方向を定めるだろうと私は信じている。それゆえ、過去から学ぶことには意義があるだろう。

別の解釈では、実際のところ過去は重要ではなく、必要な仕事の大部分は目の前にあるというものである。-私はこれも正しいと信じている。人工知能の研究は始まってすらおらず、まだたくさんの仕事が目前に残されている。

創成期

一般的に認められている通り、1956年のダートマス会議へ向けた提案書[原注2]で、ジョン・マッカーシーが「人工知能」という語を作った。日付は1955年8月31日である。その執筆者は、記載された順に、ダートマス大学のジョン・マッカーシー、ハーバード大学のマーヴィン・ミンスキー、IBMのナサニエル・ロチェスター、ベル研究所のクロード・シャノンである。ロチェスターを除く全員がのちにMITの教員に就任した。ただし、60年代初めにミンスキーはMITを離れ、スタンフォード大学に参画している。19ページの提案書には、1枚のタイトルと6ページの導入部 (1から5a) があり、続いて4人の著者によって個別に執筆された研究提案のセクションがある。マッカーシーが最初の6ページを書いたと考えられており、その中にはロックフェラー財団から10名の研究者へ提供された予算に関する記述を含む。

タイトルページはこう書かれている。「人工知能に関するダートマス夏季研究プロジェクトへの提案」[A PROPOSAL FOR THE DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE] 最初のパラグラフには、「知能」に言及した文章が含まれている。

本研究は、学習あるいは知能のいかなる特徴も、原理的には、機械にシミュレートさせられるほどに詳細な描写が可能であるという仮定のもとに進められる。

また、第二のパラグラフの最初の文章はこのように始まる:

以下は人工知能の問題のいくつかの側面である。

これだけだ! 人間の知能とは何であるかについての説明はなく、機械にそれが可能であるのかどうかという主張もなく (すなわち、「知的なことをする」[do intelligence])、更には、「人工知能」という用語の導入に対するファンファーレもない。(全て小文字で書かれている)

上でリンクしたファイルには、1956年3月6日の日付で4ページの補遺が加えられている。これはアレン・ニューウェルとハーバート・サイモンによって書かれたもので、当時それぞれRANDコーポレーションとカーネギー工科大学*1に所属しており (後に両者ともカーネギーメロン大学の重鎮となった)、彼らが提案した研究に対する貢献が記載されている。彼らは自分たちが従事した複雑な情報処理領域への進出について述べ、また「この活動の大部分は人工知能という表題のもとで行なわれた」と述べられている。これを見ると、「人工知能」というフレーズは、それが何であるかの形式的な定義なしで容易かつ即座に受け入れられたようだ。

マッカーシーの序文と、名前を挙げられた6名の参加者が意図した研究のアウトラインには、野心に欠けるところはないようだ。

今日のコンピュータの速度とメモリ容量は、人間の脳の高次機能の多くをシミュレートするには不十分であるかもしれない。しかし、大きな障害はマシンの能力の不足ではなく、我々が手にしたものを最大限活用するプログラムを書くための、我々の能力の不足にある。

マッカーシーが序文で概要を説明したAIのトピックの中には、コンピュータに人間の言語を使用させる方法、概念を構成できるように「ニューロンネット」を作成する方法 (1943年に考案された--今日のテクノロジーエリートたちが始めて耳にし、激しく興奮するよりも少し前である)、機械が自分自身を改善 (すなわち、学習や進化) する方法、機械がセンサを使って外界を観測し抽象化する方法、創造的にコンピュータに思考させる方法などが存在した。これらのトピックは、シャノン、ミンスキー、ロチェスターやマッカーシーらの個別の研究提案によって拡張された。ニューウェルとサイモンの補遺には、機械にチェスをプレイさせる方法 (学習を通した方法を含む)、数学的な定理の証明などに加えて、人間に可能な問題を解決させるための手法などが記されていた。

野心に欠けるところがない! そして、当時世界にはほんの一握りのデジタルコンピュータしかなく、それらすべてがプログラムの動作とデータ用にせいぜい数10キロバイトのメモリしか持っておらず、長期の記憶装置としてはパンチカードや紙テープしかなかったことを思い返してほしい。

マッカーシーは、機械と「知能」について語った始めての人間ではない。そして実際、アラン・チューリングも、「人工知能」という名前こそ使わなかったものの、それ以前に知能について執筆し公表している。最もよく知られた彼の研究は、「計算する機械と知性」[Computing Machinery and Intelligence][原注3]*2であり、1950年10月に出版されている。この論文では、後に「チューリングテスト」と呼ばれるようになる「模倣ゲーム」が提案されている。それは、ある人間が1950年代版のインスタントメッセンジャーを通して会話を行ない、相手が人であるかコンピュータであるかを判断するものだ。チューリングの推定では、128MBのメモリ (彼は2進数で 桁と述べている) を持つ2000年のコンピュータは、70%の確率で人間を騙すだろうとされていた。

この論文のタイトルには「知能」という言葉が使われているものの、本文中でこの言葉はただ一箇所でしか使われていない。 (一方で、「機械」は207回出現している) また、そこで言及されているのは人間の知能であり、大人の人間を模倣できる機械の構築を目指す人間の知能について述べられたものである。けれども、彼の目的は明白である。チューリングは、西暦2000年までには人間と同様に思考できる機械を作ることが可能だと信じていた。必要となるプログラマの数の推定もある。(60人による50年間の研究というのが彼の答えであり、つまりたった3000人年である-今日の多くのソフトウェアシステムの標準と比較してごく小さな量である)

それより少し前の1948年に、「知的な機械」[Intelligent Machinery] と題した論文で、チューリングは「離散制御機械」[discrete controlling machines] の性質について概要を述べていた。ただし、この論文は1970年、著者の死後ずっと後まで公表されることはなかった[原注4]。この機械は、今日我々が「コンピュータ」と呼ぶものであり、実質的に彼は1937年に書いた論文においてデジタルコンピュータを考案していたのだ。更に彼は完全に人間を模倣する機械の作成について考察し、彼の推論によれば、人間を模倣した機械の脳部分は大きすぎるため、機械のセンサやモーターの身体部分には収容できず、遠隔操作を行う必要があるだろうと述べている。また彼は、当時のセンサやモーターシステムの性能はそれほど高くないかもしれないと指摘し、それゆえ、最初に知能の部分から手を付けることにして、最良の調査方針はゲームや暗号、その次に言語の翻訳や数学であると結論づけている。

ここでも、野心に欠けるところがない。しかし、当時の技術的な現実を認めて従っている。

AI研究が始まったとき、人間レベルの性能と人間レベルの知能がインスピレーション元であることは明らかだった。この目標が、最初の60年間、ほとんどの研究者をAI分野に集めてきたものであると思う。我々がこれらの願望の成功に近づいていないという事実は、研究者たちが真剣に働いていないわけでもなく、優秀でないということを示すわけでもない。それはとても困難な目標なのだ。

1991年に、私は人工知能の前史と初期の研究を扱った「Intelligence without Reason」[原注5]という(長い)論文を書いた。27年前に、[ダートマス会議までの] 35年間をさかのぼったものだ。私の現在のブログ記事は、その詳細を説明し、新しい世代のためのアップデートを提供して、これがどれほど長期のプロジェクトであるかを理解してもらうためのものである。多くの人にとって、AIは輝かしく、エキサイティングで、新しいものと見えているようだ。それらのうちでは、エキサイティングであるということだけが正しい。

今日に向けて

AIの創成期には、センサをデジタルコンピュータに接続する方法、あるいはコンピュータに外界のアクチュエータを制御させる方法は、ごく限られたものであった。

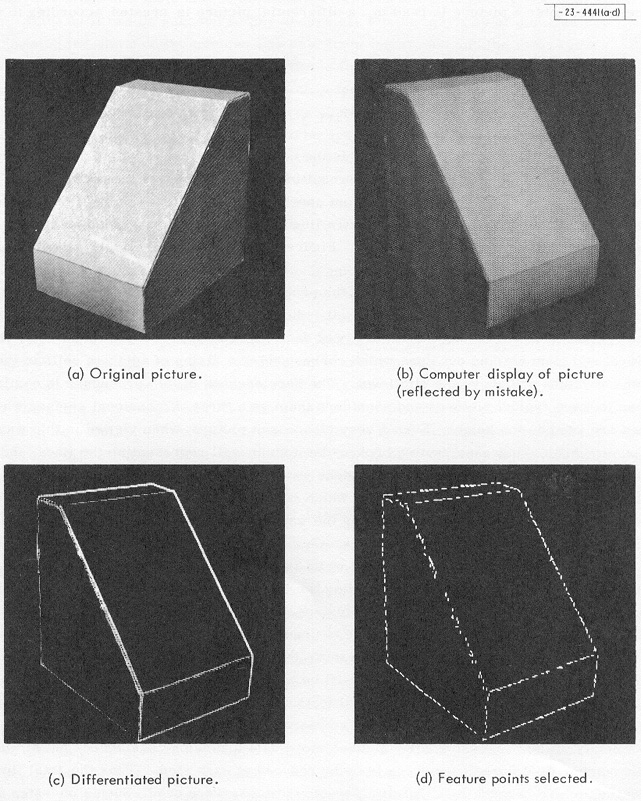

1960年代初期の人々がコンピュータ上で画像処理アルゴリズムを動作させようと考えた場合には、フィルムで写真を撮影して印刷し、その写真をドラムに取り付け、更に、単一の光センサの横でドラムを回転させたり上下に動かしたりして、写真を光強度の配列へと変換しなければならなかった。70年代後半には、1万ドルもする重さ20~30ポンドの装置を使って、直接的にデジタル画像をカメラからコンピュータへ取り込めるようになった。80年代になるまで、ものごとはそう簡単にはならなかったが、時が経つごとに段階的に簡単かつ安価になっていった。

他のあらゆるセンサモダリティについても似たような話があり、コンピュータプログラムの出力結果を外界の物理的動作に変換する手法にも同様にあてはまる。

ゆえに、チューリングが考察した通り、初期の人工知能研究はセンシングや動作の必要性が少ない領域に向かっていった。これらの研究としては、人間とコンピュータの指し手をキーボードやプリンタを通して容易に入出力できるゲーム分野、記号代数に計算を適用する数学的演習、論理学における定理の証明、算数の文章題がタイプされた英語の文章理解などがあった。

ゲームをプレイするプログラムの作成は、すぐに「ツリー探索」というアイデアへと繋がった。この方法は、上述の初期のAI実験の分野ほとんどすべての鍵となった。そして、実際に、今日においても多くのコンピュータ科学分野における基礎的なツールである。また、ゲームのプレイは、機械学習の探索とその特別な変種である強化学習の発明へと繋がった。強化学習は、最近のAlphaGoプログラムの成功の中心に位置するものである。私は強化学習の初期の歴史について、2017年8月の記事「Machine Learning Explained」で詳細な説明を行なった。

「ブロックワールド」として知られる分野が開発されるよりずっと前から、知能の分野におけるあらゆる種類の問題が探求されていた。おそらく、コンピュータビジョンに関する最初の博士論文、MITのラリー・ロバーツによる1963年の論文では、丁寧に光を当てられた光景から、木製ブロックのすべての辺と面を再構成できることが示されている。

この研究によって、ブロックを用いる複雑な問題を扱う際に、ブロックの位置の記述や辺のみをプログラムの入力とするというアイデアの正しさが検証された。原理的には、ブロック問題の知覚に関する部分は解決しうると捉えられたのだ。そこで、シミュレーションされた知覚と行動の世界が作られ、その後数十年AIの主要な実験場となった。

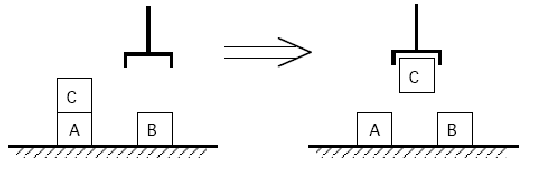

ある人は、二次元のブロックと、積み上げられたブロックを掴んだり離したりできる想像上のロボットハンドを使って、問題解決の研究を行なった。

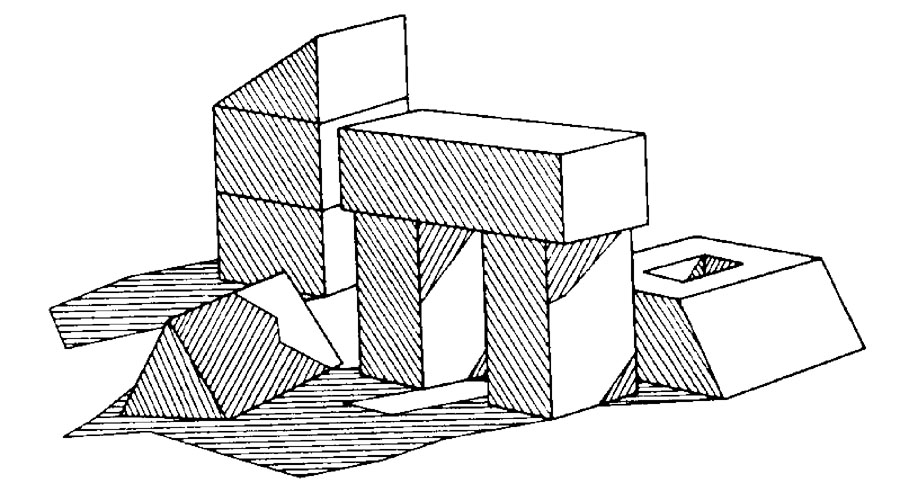

また別の人は、線画と影の入力のみから三次元的なブロックの配置を再構成する研究を行ない、ロバーツが実証したものよりも完璧なビジョンシステムの未来へ向けて、道を拓いた者もいる。

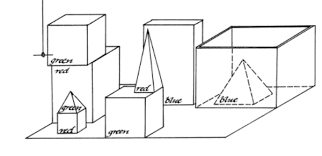

更に別の人は、複雑な自然言語理解と、複雑な三次元的ブロックの世界におけるあらゆる種類の問題解決に取り組んだ。

ブロックワールドの問題に彼らが取り組んだ理由は、これらが彼らの野心を実現するものであったからではない。実際には、利用可能なツールを使ううちで、人間レベルの知能に向けて重要な進歩を遂げることができると感じていたからである。同時に、彼らは人間レベルの知能が、一つの魔法のようなブレークスルーによってすべてが理解され、実装され、デプロイされて、すぐにでも実現されるとは考えていなかった。

時が経ち、発見した特定の下位問題へのアプローチを研究者たちがより深く深く理解するにつれて、AIの下位分野が開発される場合もある。それほど長くない間に、誰もAI研究の広がりに追いつくことができないほどに、新しい研究が生まれていった。これらの分野には、計画、問題解決、知識表現、自然言語処理、探索、ゲームプレイ、エキスパートシステム、ニューラルネットワーク、機械推論、統計的機械学習、ロボティクス、モバイルロボティクス、地図位置同時推定 [SLAM] *3、コンピュータビジョン、画像理解などがある。

独立グループ

しばしば、取り組むべき共通の問題を発見した研究者たちは、主流集団から離れ、独自のジャーナルとカンファレンスを創設することがある。そこでは、特定の問題の歴史と文脈を理解している人々によって、すべての論文の査読が行なわれるようになる。

私も、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、このような独立グループの2つに関与した。両者とも今日でも続いている。人工生命、および適応行動シミュレーションである。前者は、無秩序から秩序が生じる根本的なメカニズムを研究するものであり、進化のプロセスを含む。後者は、認知、行動と計算のインタラクションから、どうすれば動物の行動を生じさせられるのかを研究するものである。両方のグループとジャーナルは、今日でも活動が続いている。

以下は、1993年から2014年までの、紙で公表された人工生命のジャーナルの完全版である。今日では、MITプレスによってオンラインで公表されている。

他にも人工生命のジャーナルがある。また1989年以来、国際会議も開催されている。私は1994年のカンファレンスを運営し、参加者は数百人であった。綿密に査読された56件の論文は、印刷された予稿集として公表された。その予稿集は、私がパティ・メイズと共に共同で編集したものだ。これら全ての論文は、現在オンラインで利用可能である。

また、こちらは適応行動ジャーナルの私のコレクションで、紙で発表されていた1992年から2013年までのものである。このジャーナルも、Sageによって今日ではオンラインで公表されている。

また、常時活発に複数のメジャーカンファレンスが開催され続けている。このカンファレンスはSAB、適応行動シミュレーション [Simulation of Adaptive Behavior] と呼ばれており、論文誌と現在オンラインの予稿集がある。

人工生命カンファレンスは、今年6月に東京で、SABカンファレンスは8月にフランクフルトで開催される予定である。どちらも数百名の研究者を呼び寄せるだろう。また、上述した20巻以上のジャーナルにはそれぞれ4号程度あるため、100号に近い。また、それぞれの"号"は4から10報の論文を掲載しているため、このジャーナルには数百もの論文がある。これらの研究者コミュニティは活発に活動している。また、人工生命コミュニティは、実アプリケーションでも利用される遺伝的アルゴリズム開発を通して、エンジニアリング的なインパクトを与えている。

けれども、人工生命コミュニティも適応行動シミュレーションコミュニティも、当初のゴールを達成してはいない。

いかにして生命を持たないシステムから生命システムが生じるのか、我々は未だ理解していない。実のところ、生命が本当は何であるかの明確な定義さえないのだ。計算的な進化を通してシステムの改善を続けられるような、汎用的に利用可能な進化シミュレーションも存在しない。それは、この分野が開始された当初の目標であった。加えて、原始的なコンポーネントから完全な汎用知性が生じるようにシステムを進化させる方法も分かっていない。たとえ、極めてシンプルな生物であっても。

SAB側については、かなり長い間研究が続いてきた最も単純な生物の行動を、コンピュータ的にシミュレーションすることさえできていない。これは C.エレガンスと呼ばれる小さな線虫であり、合計959個の細胞のうち302個がニューロンである。その完全なコネクトーム (および56個のグリア細胞についても) が判明しているものの、その行動の多くを生み出すようなシミュレーションは未だ実現できていない。

私が具体的なストーリーを述べたのは、これらが比類なく特別なものだからではない。特にアカデミアで、困難な問題への研究がどんなふうに進んでいくかを理解できるようにと考えたからだ。これ以外にも、多くの、多くの (少なくとも20から30の) AIの下位グループが存在し、同じように専門化した領域に取り組んでいる。それらの下位グループは、時として栄えることもあるし、時として消滅することもある。これらすべての下位グループは個別の名前を与えられているが、どのコミュニティもサイズ、研究者の数は大きく、活発にアイデアを共有し公表している。

けれども、AI分野のすべての研究者は、究極的には、フルスケールの人間の汎用知能実現に興味を抱いている。たいていの場合、彼らの研究成果は狭く、実世界の問題に対するアプリケーションは狭いものであるように見える。けれども、いつも汎用知能は目標とされていた。

専門化した大規模な研究者グループについての話をして、このセクションを終えたいと思う。そのグループとは、コンピュータビジョンである。この分野は本当のエンジニアリング上のインパクトをもたらした。コンピュータビジョン分野では、35年以上にわたって、1年間に4回あるいはそれ以上のメジャーカンファレンスが開催されている。半ダースほどのメジャージャーナルもある。1987年には、私もコンピュータビジョンのジャーナル、International Journal of Computer Vision(IJCV) を金出武雄と共同で創設した。IJCVは126巻の350号が出版され (ただし私が編集者だったのは最初の7巻までである) 、2080件の個別の記事を掲載している。思い出してほしい。これは半ダースもあるメジャージャーナルのうちの1つでしかないのだ。コンピュータビジョンのコミュニティは、本当に大きな研究の推進力がどのように見えるか教えてくれる。何十年もの間続く、世界中の何千人もの研究者による持続的なコミュニティである。

キャッチーな名前

私が思うに、近年、報道機関と専門外の人々は、ある1つのスピンオフ分野の名前によって混乱させられているようだ。AGI、汎用人工知能 [Artificial General Intelligence] を自称する分野である。加えて、本当にやっかいな点として、まったく繋がりがない複数のスピンオフグループがそれぞれAGIを自称していることが挙げられる。けれども、私が知る限りにおいて、彼らのアプローチあるいは進歩の測定手法にはほとんど共通点がない。これは、報道機関やAIの専門外の人々を極めて混乱させており、過去には存在しなかった人間レベルの人工知能の実現に向けて、現在何かしら本当の研究が進められていると思い込まされてしまっているようだ。そのため彼らは混乱して、もしも研究者がこの新しい目標に向けて新しい研究を始めたとすれば、きっと新しく驚異的な進歩が即座にもたらされるだろうと考えてしまうのだ。この推理の間違いは、数千人の研究者がAIの問題を62年間も研究してきたという事実にある。我々は突然の変曲点に居るわけではない。

AGIのジャーナルは存在しており、ここで発見できる。2009年以来、合計で14号が公開されており、多くはたった1つの論文しか掲載されておず、ここ10年以上を合計しても47報の論文しかない。その中にはAGIについて予測した論文もあるが、ほとんどは非常に理論的で、控え目な、特殊な論理上の問題を扱った論文であるか、行動選択のためのアーキテクチャを扱ったものである。何らかの意味のある方法で知能を示すような、実装されたシステムについて述べたものは存在しない。

異なるグループの年次カンファレンスもある。2008年以来、1年あたりだいたい20程度の論文で、おおむね、1年毎に開催されている。ほとんどはオンラインの、著者自身のウェブサイト上でのものである。もう一度言えば、論文はAGIによるリスクから非常に理論的に特化した、あいまいな研究トピックまで多岐に渡っている。どれ一つとして、何らかのエンジニアリングへと近づいたものはない。

ゆえに、AGIコミュニティは存在するものの、コミュニティはごく小さいものである。報道機関が使うAGIという言葉の意味で汎用人工知能を生み出せるような、何らかのエンジニアリング上の問題にはまったく取り組んでいない。

私は報道機関によるAGIについての話で、よく言及される2つのグループについて少しばかり深く調べてみた。

一つのグループは、おそらく報道で最も頻繁に取り上げられるものであるが、東サンフランシスコベイの研究機関を自称し、数理的に人間にとって安全なAGIの実現を目指すと主張している。安全な人間レベルの知能は、まさしくほぼすべてのAI研究者の目標である。けれども、ほとんどの研究者はそのゴールは遥か遠くにあるものだと理解しているために、楽観的である。

この研究グループは、2001年から2018年までのすべての出版物とプレゼン資料をウェブサイト上で公開している。これはすばらしいことであり、アカデミアでもほとんどの研究者グループが従っている慣行だ。

2001年以来、10冊のアーカイブジャーナル論文が公開されており、カンファレンスでは29件のプレゼンテーションが行なわれている。書籍の9つの章を執筆し、加えて45件の内部報告書もある。アウトプットは合計で93件ある。-だいたい、研究大学での平均的な研究者の一集団、プラス学生によって生み出される成果として想定される件数である。けれども、93件のアウトプットのうち、36件はいつAGIが「実現」されるかという単なる予測である。それゆえ、テクニカルなアウトプットの件数は57件に減少する。それでは中身を見てみよう。すべては表現と推論に関しての非常に理論的な数理的・論理的な主張であり、実用的なアルゴリズムも実世界でのアプリケーションも含まれていない。18年間に渡って、いかなるデモンストレーション用のアプリケーションも、どこにも存在しない。

また、10冊のアーカイブジャーナル論文は、ごく一握り以上の人に読まれる機会があるものだろうか? そのいずれにも、AGIがいつ実現するかについての予測が含まれているのだ。

このグループは、報道機関とAGIを不安がる人によって、何度も何度も引用されている。けれども、もしも批判的な目を持って彼らを見るならば、彼らの研究はAGIに向けた進歩の主要な要因ではないことが分かるだろう。

AGIの出典としてよく引用される別のグループは東ヨーロッパの企業であり、10年以内に汎用人工知能を生み出すと主張している。*4この「企業」は、成功した起業家が必要な資金をつぎ込んでいるために存続できているにすぎない。再び、ウェブサイトから何が分かるかを見てみよう。

ここで、彼らは外部からの提案やアイデアを求めており、何を目標としているかを次のように要約している。

We plan to implement all these requirements into one universal algorithm that will be able to successfully learn all designed and derived abilities just by interacting with the environment and with a teacher.

我々はこれらすべての要件を一つの万能アルゴリズムへと実装することを計画している。そのアルゴリズムは、環境と教師とのやりとりのみを通して、あらゆる設計された、推論された能力を学習可能となるだろう。

えぇ、その通り。これは1948年にチューリングが提案したことと等しい。つまり、このグループは、およそ70年以上前とまったく同等の願望を抱いているのだ。そして彼らは、これが願望であるものの、今のところ実現方法について何のアイデアもないと認めている。チューリングは、1948年の時点で、少なくともいくつかの手法を提案していた。

もしもあなたがジャーナリストやAIのコメンテーターであり、AGIのムーブメントが巨大で活発で、何らかの工学的システムの現場で今まさに爆発的に発展する寸前だと考えているのならば、あなたは混乱している。本当に、本当に混乱している。

ジャーナリスト、あるいは一般の予言者の方々は、どうか、どうか自身の宿題をしてほしい。表層的な事象の裏を掘り下げ、自身の研究説明にAGIというフレーズを用いるグループが、真に人間レベルの人工知能をもたらす可能性があるのか、あるいはその目標に向かって何らかの測定可能な進捗を遂げているのか、実際に評価してほしい。極端な主張をする人、アカデミックな役職に就いておらず、勇敢な研究をし、自分が他人とはいかに異なるのかを語り、何か新しく特異なものを作るのだと主張する人、聡明な不適合者であると語る人に注目したくなるかもしれない。けれども、十中八九、彼らは何十年後も成功することはないだろう。私が関与していた人工生命や適応行動シミュレーション分野の研究者グループが、ほぼ30年以上前からの当初の目標を未だ実現できていないのと同様である。

誰かが自分はAGI、汎用人工知能を研究していると言ったとしても、それをどのように構築するか、どれほどの時間を要するか、あるいは、何らかの進歩を遂げる方法を理解していると意味するわけではない。これらの理解不足は、歴史的に普通の状態だった。確実に、1950年代から1960年代の人工知能分野の創設者たちも、汎用知能実現の鍵となる要素について研究していると考えていただろう。けれども、それは彼らが目標に近づいていたことを意味するのではない。たとえ、彼らが実現までそう遠くないと考えていたとしても。

だから、ジャーナリストは、10年後に私のところへ戻ってきて、我々が約束された汎用人工知能はどこにあるのですか、などと聞くことは、どうか、どうか止めてほしい。それはすぐには実現できないのだ。

加えて、キャッチーな名称について言えば、「ディープラーニング」を忘れないでほしい。名前の中の「ディープ」という単語によって、外部の人が多少勘違いしているのではないかと思う。どうやら、「ディープラーニング」アルゴリズムが何かを学習する時に、深いレベルでものごとを理解しているという印象を与えてしまうようだ。実際のところは、「深い」という語が示すような理解はしておらず、非常に浅いものである。「ディープラーニング」における「ディープ」とは、ユニットの層、あるいはネットワークの「ニューロン」の数を意味している。

バックプロパゲーション、ディープラーニングの実際の学習メカニズムは1980年代に開発されたが、当時ほとんどのネットワークは2, 3層でしかなかった。最近の革命的ネットワークは、30年前と同じ構造ではあるものの、12程度の層を持っている。*5 これが「深い [deep]」という言葉が意味するものであり、つまり12層対3層である。これらの「深い」ネットワークに学習をさせるためには、より大きな計算力 (ムーアの法則が30年間以上も貢献していた)、個々のニューロンでの活性関数の巧妙な変更、クランピングとして知られる段階的なネットワークの訓練方法などが必要であった。けれども、ここに深い理解は存在しない。

なぜこのエッセイを書いたか?

なぜ私はこの記事を投稿したのか? 私は、人工知能および、人工知能研究者の目標に関する混乱を晴らしたいと考えているからだ。

1956年以来、確実に何万人年ものAI研究が行なわれてきただろう (チューリングが想像した3000人年よりもはるかに多い!)。更に多くの工数が、AIの開発とデプロイに費されている。

人工知能の実現という当初の願望から、我々は未だ遠く離れている。そこにどれほど近づいたのかすら分からない。次回のブログ記事では、フルスケールの人工的な知能を持つエンティティを構築する方法について、我々が未だ理解できていないことをすべて説明したい。

次の記事での私の意図は、次の通りである:

- 差し迫った超知能の出現に関する不安を止めること

- AIの未来に対して真に影響を与えられる研究の方向性を提示し、またそれを加速させること

- どれほど楽しい研究分野が残されているかを示し、誇大広告のエサとなるような人目を引くデモだけではなく、困難な問題を研究するよう人々に促すこと

最後に、アラン・チューリングの論文「計算する機械と知性」の最後の文を紹介したいと思う。68年前と同じく、これは今日でも正しい。

私たちはまだほんのすこし先までしか見通せない。 しかし私たちのやることは、まだたくさんあるのがわかる。*6

注

原注1: 本記事全体は、私が今書いているロボティクスとAIの未来シリーズの2つの長い記事に対する脚注として始まった。脚注にするには長すぎることは明らかだが、しかしこの記事は、いつもの長いエッセイよりはかなりいくぶん短い。

原注2: 私はAIに関する歴史的な文書や映像のハードコピーを一か所に収集し始めている。それらの資料はWeb上の人目に付かない場所にあり、個人ページや講義ページの再構成によってリンクが変更されることがあるからだ。もちろん、私もこのリンクが永遠に続くことを保証はできないが、けれども可能な限り維持しつづけようと思う。私のWebアドレスは、既にほぼ10年半ほど安定している。

原注3: このバージョンは、参照を含めて、Mind誌で公表されたオリジナルのフルバージョンである。Web上で見つかるほとんどのバージョンは、参照や図を削除してのちに組版されたものである-私は新しい版の誤植をすべてチェックできてはいないが-少なくとも1件、

となるべきところが

となっていることに気づいた。そのため私はオリジナル版を追跡して、ここで共有している。

原注4: イギリス国立物理学研究所(NPL)の彼の上司であるチャールズ・ダーウィン卿、あのチャールズ・ダーウィンの孫が、チューリングが執筆したものを承認せず、それゆえ報告は公開されなかった。最終的に1970年に公開されたときには、「Machine Intelligence」と題された英国の年次シリーズの第5巻に対する「プロローグ」としてラベル付けされた。このときの編集者は、戦時中 [イギリスの暗号研究機関]ブレッチリー・パーク時代のチューリングの同僚だったバーナード・メルツァーとドナルド・ミッチーであった。彼らもまた、過去をプロローグとして使ったのだ。

原注5: この論文は、1991年に、International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) が半年ごとに若手研究者へ贈るComputer and Thought賞を (現在コーネル大学長のマーサ・ポラックと) 共同受賞した際に書かれたものである。私自身はまだ若いと考えていたのだが、36歳は本当に"若手"であるのかという議論が起こった。その後、規則は厳格化されたので、この賞の最年長受賞者は永遠に私だということが保証された。いずれにせよ、私は旧来のAIの世界とときどき衝突を起こしていたため (私は「怒れる若者」…と呼ばれたことを覚えている)、私はこの賞を受賞に対して非常に感謝した。会議の予稿集は、一般論文にはダブルカラムで6ページのページ制限があった。賞の受賞者として、私はページ制限なしで論文を寄稿するよう招待を受けた。私はその言葉を文字通り受け取り、27ページにわたる2万5000語以上の論文を生み出したのだ!それは、私が見た進路に沿って、AI分野を学術的に解体しようとする試みであったのだ。

*1:訳注:当時の名称。1967年にカーネギーメロン大学に改称。

*2:訳注:和訳あり。Computing Machinery and Intelligence (計算する機械と知性)

*3:訳注:simultaneous localization and mapping。地図データのない未知の環境でエージェントが自律的に行動する手法を研究する

*4:訳注:おそらくチェコのGoodAI社を指していると思われる

*5:訳注:近年では1000以上の層を持つネットワークもある

*6:訳注:和訳は以下より引用。Computing Machinery and Intelligence (計算する機械と知性)