このエントリは少し長くなってしまったため、最初に結論を述べておきましょう。

- 『(拡張) ムーアの法則』の過去の実績は、将来に渡ってそれが継続するということの証明にはならない

- (拡張) ムーアの法則は自然法則ではなく、将来に渡って単一の基準で継続する根拠は何もない

- もし過去の実績から未来について述べることを許すのなら、『これまであらゆるテクノロジーの成長は永続しなかった。だから、情報テクノロジーの成長もいずれ止まる』という主張も、同様に論理的に肯定しなければならない

情報テクノロジーの指数関数的成長が永続するはずがない、という私の指摘に対して「これまでいかなる状況においても過去、計算能力は指数関数的に成長してきたのだ。」という反論がありました。

まず述べておきたいのは、過去実際に起きた「計算性能の指数関数的成長」という歴史的事実に対しては、私のようにシンギュラリティ到来に懐疑的な論者でさえ疑いを持っているわけではないということです。(おそらくそんなことを言うのは頑迷な反実在論者だけでしょう)

この再反論は、私の反論の重要なポイントを無視しています。「シンギュラリタリアンは、物理的、経済的、社会的なあらゆる制約を無視して将来も指数関数的成長が続くと主張していること」が、私の批判対象です。つまり、将来予測としての妥当性を疑問にしています。

さて、ここで取り上げた再反論は、本ブログでも以前に取り上げ批判した、帰納法を用いた推論が元となっています。つまり、「過去ある傾向に従ってきた。だから、今後もこの傾向が続く」という論理です。けれども、18世紀スコットランドの哲学者デイヴィット・ヒュームが批判した通り、帰納的推論を用いて確実な知識に至ることは不可能です。

ヒュームによる帰納的推論に対する懐疑論の論旨を簡単に紹介しておきましょう。

帰納的な推論は、「自然の斉一性」を暗黙の前提としています。自然の斉一性とは、端的に言えば「これまで観察したものと、まだ観察されていないものは似ている」という原理であり、この原理のもとで、有限の事例から一般法則を導くという帰納的推論が根拠付けられます。

「自然の斉一性」は、自明のこととして前提にして良いように感じられます。けれども、ヒュームが批判するところによると、自然の斉一性、「これまで観察したものと、まだ観察されていないものは似ている」という原理自体が、世界に対するこれまでの観測結果から導き出されたものであり、これ自体が帰納的推論の構造を持っています。

けれども、そもそも「自然の斉一性」は、枚挙的帰納法を根拠付けるために必要とされた原理なのでした。つまり、帰納法の原理自体が帰納法に依存していることになります。これは、聖書の記述の正しさを聖書自体を用いて証明するような、一種の循環論法ではないかとヒュームは批判しています。

ただし、私は自然科学については自然の斉一性を前提にしても認識論上の大きな問題は生じないだろうと考えていますし、実際の科学研究において自然の斉一性自体が真の問題になるような領域 (宇宙論や高エネルギー物理学など) はそれほど多くありません。

けれども、人間の意思や意図によって左右される事象に対して斉一性を前提として帰納法を使用すると、しばしば問題を引き起こします。

人間の意思は斉一性を前提にできない

20世紀イギリスの哲学者バートランド・ラッセルは、特に人間の意思が絡む事象について帰納的推論を用いることの問題点について、ある寓話を残しています。

ある鶏が毎日朝9時に餌を与えられていた。餌が与えられる時間は、あたたかな日にも寒い日にも雨の日にも晴れの日にも9時であることが観察された。そこでこの鶏はついにそれを一般化し、餌は9時になると出てくるという法則を確立した。

そして、クリスマスの前日、9時近くなった時、鶏は餌が出てくると思い喜んだが、餌を与えられることはなく、かわりに首を切られてしまった。

前回のエントリで詳細に述べた通り、(狭義の) ムーアの法則は歴史を扱う経験則であり、半導体企業の事業戦略、技術開発戦略、広告戦略上の意思決定によって左右されるものです。半導体企業が経済的合理性を曲げてまで (狭義の) ムーアの法則を維持すると考える根拠は何もありません。まして、(狭義の) ムーアの法則の停滞に見合う速度で、(拡張) ムーアの法則を維持できる新技術が開発され、速やかに市場に投入されるという予測を肯定する根拠もありません。

もちろん、可能性としては私も新技術の登場を否定するものではありません。けれども、現代の高度化・専門化した技術開発においては、技術開発から市場投入までのリードタイムは長期化しています。また、新しく開発される技術が「計算速度のコスト効率が指数関数的に成長する」という (拡張) ムーアの法則を維持する技術である必然性は存在しません。

なお、誤解しないで欲しいのですが、私は今後人類の歴史において「鶏が首を切られる」レベルの破局的な事象が起きると主張したいわけではありません。(それこそ予測不可能な事象です) ただし、あくまで蓋然性の問題としては、今後いずれかの時点で技術開発のペースが穏やかになるという予測が最も妥当であると考えています。

実際的な帰納的推論

これまで、帰納的推論に関する問題を2点挙げて批判してきました。けれども、私自身も実生活においては当たり前のように帰納的推論を使用しますし、実際のところ、工学においても帰納的推論は非常に有用なものです。

思い出してほしいのですが、ゴードン・ムーア氏のオリジナルの「ムーアの法則」において、ムーア氏は6, 7年の間、たった5つのプロセッサの集積密度を観察して法則を定式化したのでした。

論文発表当時には、これは早すぎる一般化であり、こんな少数の事例から今後の傾向を予測することなど不可能だ、とムーア氏は批判されたと言われています。けれども、結果的にはムーア氏が正しかったことは歴史が証明しています。

さて、そこで私もこれまでの議論は脇に置いて、帰納的推論を大いに活用することとしましょう。

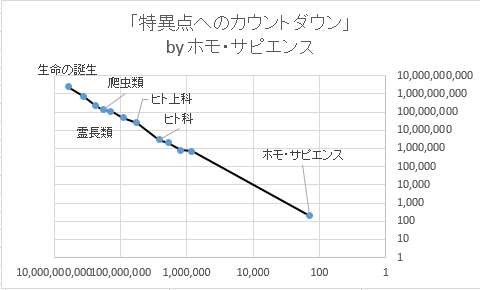

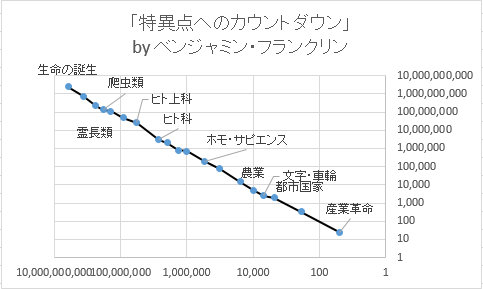

過去のテクノロジーの成長を確認してみれば、これまであらゆるテクノロジーの指数関数的な成長は永続していないことは明白です。化学、医療、機械、建築、運輸、エネルギーや食料など、現代社会を支えるありとあらゆる技術について、指数関数的な成長が続いていないという証拠を挙げることができますし、化学反応、生命現象や質量の移動に必要とされるエネルギーがゼロにならない以上、今後も指数関数的な成長を遂げると考える合理的な根拠はありません。

過去、あらゆるテクノロジーにおいて成長の停滞が観察されたことから、「今現在成長が継続している情報テクノロジーも、いずれは成長が止まるだろう」と (帰納的に) 予測することができます。

けれども、今後どれだけの期間において情報テクノロジーの成長が継続されるかは不明ですが、「テクノロジーの成長速度が無限大となった」事例は、過去において1件たりとも存在せず、まして人類文明全体のテクノロジーの成長速度が無限大になるという「シンギュラリティ」は、帰納的に肯定できない主張です*1

純粋な論理の上での議論では、どちらの将来予測を肯定することも否定することもできません。予測の妥当性は、現実の世界の観察によって、実証的に示す必要があります。

そこで、具体的な要素技術について、将来性の検討を行うことにします。

次のエントリにおいては、(拡張) ムーアの法則を延命できる可能性があると喧伝されている技術を取り上げ、直近の将来における将来性を検討します。現在における私の暫定的な結論として、たとえ技術革新が進んだとしても「計算速度のコスト効率が2年で2倍になる」という(拡張) ムーアの法則を満たすタイムスパンでの市場投入はあまり見込めない、そもそも新しく開発される技術が同一の比較基準で「進歩」する必然性は何も無い、と考えています。